网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容

(请给出正确答案)

阅读关于“等高线地形图”的图文资料,按要求完成教学设计任务。

材料一《义务教育地理课程标准(2011年版)》的内容标准要求:“在等高线地形图上,识别山峰、山脊、山谷,判读坡的陡缓,估算海拔与相对高度”。

材料二某版本教科书中关于“等高线地形图”的内容。

等高线地形图

地球表面有高山.有低地,地表的高低起伏常用等高线地形图来表示。等高线地形图是怎样绘制的?首先要了解海拔与相对高度。

地面某个地点高出海平面的垂直距离,叫作海拔。某个地点高出另一个地点的垂直距离,叫作相对高度。例如,图1.34中,甲地的海拔为1 500米,乙地海拔为500米,甲乙两地的相对高度为1 000米。

在地图上,把海拔相同的各点连接成线,就是等高线(图1.35)。在等高线上标有海拔数值,如100米、200米。这种用等高线表示地形的地图,叫作等高线地形图。

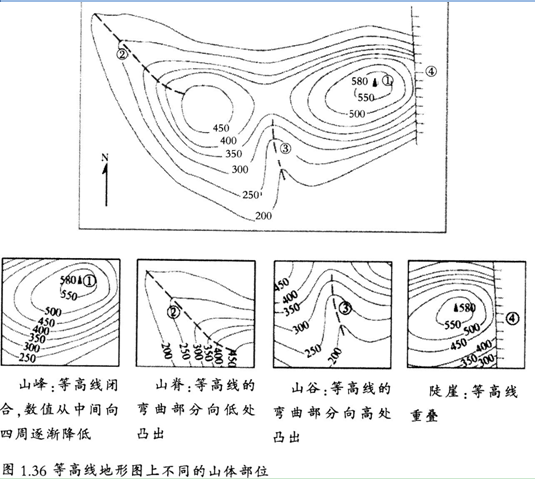

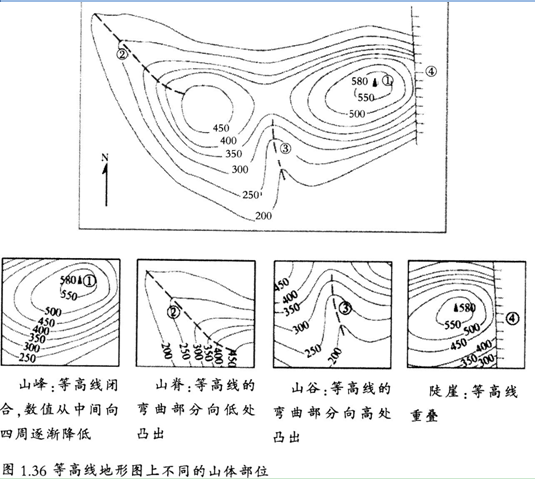

在等高线地形图上,可以判断坡度的陡缓,坡陡的地方,等高线密集;坡缓的地方,等高线稀疏。通过等高线的特征,还可以识别山峰、山脊、山谷和陡崖等常见的地形部位。

把海洋中深度相同的各点连接成线,叫作等深线。从等深线上所标注的深度,可以看出海洋的深浅;从等深线的疏密状况,可以看出海底坡度的大小。

——摘自某版本义务教育地理课程标准实验教科书七年级

要求:

(1)设计本课的教学目标。(9分)

(2)依据课程标准和教材内容,设计教学过程要点。(15分)

材料一《义务教育地理课程标准(2011年版)》的内容标准要求:“在等高线地形图上,识别山峰、山脊、山谷,判读坡的陡缓,估算海拔与相对高度”。

材料二某版本教科书中关于“等高线地形图”的内容。

等高线地形图

地球表面有高山.有低地,地表的高低起伏常用等高线地形图来表示。等高线地形图是怎样绘制的?首先要了解海拔与相对高度。

地面某个地点高出海平面的垂直距离,叫作海拔。某个地点高出另一个地点的垂直距离,叫作相对高度。例如,图1.34中,甲地的海拔为1 500米,乙地海拔为500米,甲乙两地的相对高度为1 000米。

在地图上,把海拔相同的各点连接成线,就是等高线(图1.35)。在等高线上标有海拔数值,如100米、200米。这种用等高线表示地形的地图,叫作等高线地形图。

在等高线地形图上,可以判断坡度的陡缓,坡陡的地方,等高线密集;坡缓的地方,等高线稀疏。通过等高线的特征,还可以识别山峰、山脊、山谷和陡崖等常见的地形部位。

把海洋中深度相同的各点连接成线,叫作等深线。从等深线上所标注的深度,可以看出海洋的深浅;从等深线的疏密状况,可以看出海底坡度的大小。

——摘自某版本义务教育地理课程标准实验教科书七年级

要求:

(1)设计本课的教学目标。(9分)

(2)依据课程标准和教材内容,设计教学过程要点。(15分)

参考答案

参考解析

解析:(1)教学目标: ①知识与技能:初步学会在地形图上识别地势高低起伏和坡度陡缓;初步学会在地形图上估算海拔与相对高度。

②过程与方法:通过活动、观察和动手操作等,学会从不同角度寻找解决问题的多种思路和方法。

③情感、态度与价值观:通过参与地形图判读的课堂活动,发展学生的创新意识和合作意识。

(2)教学过程要点:

教师展示一幅自制的等高线地形图.学生边观察.教师边讲解:地图上表示地面的高低起伏,就是用绘制等高线来表示的,那么,等高线是怎么绘制出来的呢

教师展示“地面高度的计算”示意图,请学生观察图中甲点的高度有哪两个数据 它们的单位是什么 有什么区别 (强调:计算地面高度时,必须用垂直距离;在地图上,用海拔表示地面高度.单位是米)

学生通过观察示意图和阅读教材得出结论:甲点以海平面为标准计算为1500米,这叫海拔.甲点以乙点为标准计算为1 000米,这叫相对高度。

教师出示“中国地形图”,让学生找出珠穆朗玛峰,提问:珠穆朗玛峰的海拔为8844.43米,可是在青藏高原上的人说珠穆朗玛峰高4000米,请你解释造成这种差别的原因是什么

学生小组讨论回答:8844.43米是珠穆朗玛峰的海拔.而4000米是它与青藏高原的相对高度。(增强学生合作意识)

请学生观察“等高线示意图”和等高线模型,并自己总结等高线的绘制方法。(强调:每条等高线上都标有高度.单位是米)

教师出示自制的等高线示意图,让学生读图回答:在等高线地形图上,怎样判读各地的高低呢

学生讨论得出结论:只要读出地面各地点的海拔,就可以比较各地点的高低。

教师指出在等高线图上,不仅可以判断各地点的高低,而且可以根据等高线的分布情况,判断坡度的陡缓。

教师引导学生观察“等高线示意图”,先观察左右两个山坡,哪个陡 哪个缓

学生根据与等高线的分布情况相对照,自己得出坡度的陡缓与等高线分布疏密的关系。

教师出示等高线示意图,让学生判断从A、B两个地点(在左右山坡上标上A、B两点)爬到山顶,从哪个地点容易 说出你的判断依据是什么

学生:从A点容易,因为A点到山顶等高线分布稀疏。坡度缓。

教师多媒体展示“等高线地形图上不同的山体部位”示意图,让学生思考问题:从图中可以看出山地的不同部位,等高线和形态差别很大,那么怎样在等高线图上判断这些地形呢

学生观察,教师引导学生得出结论:

山峰:等高线闭合,数值从中间向四周逐渐降低:

山脊:等高线的弯曲部分向低处凸出:

山谷:等高线的弯曲部分向高处凸出:

陡崖:等高线重叠;

鞍部:几条等高线重合的部位。

教师根据等高线原理讲解海洋中的等深线,最后进行总结。

②过程与方法:通过活动、观察和动手操作等,学会从不同角度寻找解决问题的多种思路和方法。

③情感、态度与价值观:通过参与地形图判读的课堂活动,发展学生的创新意识和合作意识。

(2)教学过程要点:

教师展示一幅自制的等高线地形图.学生边观察.教师边讲解:地图上表示地面的高低起伏,就是用绘制等高线来表示的,那么,等高线是怎么绘制出来的呢

教师展示“地面高度的计算”示意图,请学生观察图中甲点的高度有哪两个数据 它们的单位是什么 有什么区别 (强调:计算地面高度时,必须用垂直距离;在地图上,用海拔表示地面高度.单位是米)

学生通过观察示意图和阅读教材得出结论:甲点以海平面为标准计算为1500米,这叫海拔.甲点以乙点为标准计算为1 000米,这叫相对高度。

教师出示“中国地形图”,让学生找出珠穆朗玛峰,提问:珠穆朗玛峰的海拔为8844.43米,可是在青藏高原上的人说珠穆朗玛峰高4000米,请你解释造成这种差别的原因是什么

学生小组讨论回答:8844.43米是珠穆朗玛峰的海拔.而4000米是它与青藏高原的相对高度。(增强学生合作意识)

请学生观察“等高线示意图”和等高线模型,并自己总结等高线的绘制方法。(强调:每条等高线上都标有高度.单位是米)

教师出示自制的等高线示意图,让学生读图回答:在等高线地形图上,怎样判读各地的高低呢

学生讨论得出结论:只要读出地面各地点的海拔,就可以比较各地点的高低。

教师指出在等高线图上,不仅可以判断各地点的高低,而且可以根据等高线的分布情况,判断坡度的陡缓。

教师引导学生观察“等高线示意图”,先观察左右两个山坡,哪个陡 哪个缓

学生根据与等高线的分布情况相对照,自己得出坡度的陡缓与等高线分布疏密的关系。

教师出示等高线示意图,让学生判断从A、B两个地点(在左右山坡上标上A、B两点)爬到山顶,从哪个地点容易 说出你的判断依据是什么

学生:从A点容易,因为A点到山顶等高线分布稀疏。坡度缓。

教师多媒体展示“等高线地形图上不同的山体部位”示意图,让学生思考问题:从图中可以看出山地的不同部位,等高线和形态差别很大,那么怎样在等高线图上判断这些地形呢

学生观察,教师引导学生得出结论:

山峰:等高线闭合,数值从中间向四周逐渐降低:

山脊:等高线的弯曲部分向低处凸出:

山谷:等高线的弯曲部分向高处凸出:

陡崖:等高线重叠;

鞍部:几条等高线重合的部位。

教师根据等高线原理讲解海洋中的等深线,最后进行总结。

更多 “阅读关于“等高线地形图”的图文资料,按要求完成教学设计任务。 材料一《义务教育地理课程标准(2011年版)》的内容标准要求:“在等高线地形图上,识别山峰、山脊、山谷,判读坡的陡缓,估算海拔与相对高度”。 材料二某版本教科书中关于“等高线地形图”的内容。 等高线地形图 地球表面有高山.有低地,地表的高低起伏常用等高线地形图来表示。等高线地形图是怎样绘制的?首先要了解海拔与相对高度。 地面某个地点高出海平面的垂直距离,叫作海拔。某个地点高出另一个地点的垂直距离,叫作相对高度。例如,图1.34中,甲地的海拔为1 500米,乙地海拔为500米,甲乙两地的相对高度为1 000米。 在地图上,把海拔相同的各点连接成线,就是等高线(图1.35)。在等高线上标有海拔数值,如100米、200米。这种用等高线表示地形的地图,叫作等高线地形图。 在等高线地形图上,可以判断坡度的陡缓,坡陡的地方,等高线密集;坡缓的地方,等高线稀疏。通过等高线的特征,还可以识别山峰、山脊、山谷和陡崖等常见的地形部位。 把海洋中深度相同的各点连接成线,叫作等深线。从等深线上所标注的深度,可以看出海洋的深浅;从等深线的疏密状况,可以看出海底坡度的大小。 ——摘自某版本义务教育地理课程标准实验教科书七年级 要求: (1)设计本课的教学目标。(9分) (2)依据课程标准和教材内容,设计教学过程要点。(15分)” 相关考题

考题

阅读下列材料,根据要求完成任务。

要求:

(1)探究实验中每个实验步骤相应的实验现象及原因。

(2)完成“分子运动现象”的教学设计,包括教学目标、教学方法、教学过程(不少于300字)。

考题

阅读关于“自然地理的差异性”的图文资料,按照要求完成教学设计任务。材料一《普通高中地理课程标准(实验)》中的内容标准“运用地图分析地理环境的地域分异规律”。

材料二某版本教科书中关于“垂直分异规律”的部分内容。

要求:

(1)写出本课的知识组成。(9分)

(2)根据课程标准要求和教科书内容,设计教学过程要点(包括教师、学生的方式和活动内容)。(15分)

考题

阅读关于“人口迁移”的图文资料,按要求完成教学设计任务。

材料一《普通高中地理课程标准(实验)》的内容要求:“举例说明人口迁移的主要原因。”

材料二某版本教材书中关于“人口迁移”的内容。

要求:

(1)设计本课的教学目标。

(2)设计本课主要的教学环节,并说明设计意图。

考题

阅读关于“大洲和大洋”的图文材料.按要求完成教学设计任务。

材料一《义务教育地理课程标准(2011年版)》的内容标准要求“运用地图和数据,说出地球表面海、陆所占比例,描述海陆分布特点”“运用世界地图说出七大洲、四大洋的分布。”

材料二下图为人教版七年级上册第二章第一节的内容。

(1)对本节内容的教材和教法进行分析。(9分)

(2)完成本节课的教学设计(可略去教学过程)。(15分)

考题

阅读关于"地图"的图文资料,按要求完成教学设计任务。

材料一《义务教育地理课程标准(2011年版)》中内容标准的要求是"在地图上辨别方向,判读经纬网,量算距离"。

材料二某版本教科书中关于"地图"中"比例尺"的有关内容。

阅读关于"地图"的图文资料,按要求完成教学设计任务。

要求:

(1)设计本课的教学目标。(9分)

(2)设计本课主要的教学环节(包括教学内容、教师活动、学生活动等),并说明设计理由。(15分)

考题

阅读关于“34个省级行政区”的图文资料,按要求完成教学设计任务。

材料一《义务教育地理课程标准(2011年版)》此标准要求:“在我国政区图上准确找出34个省级行政区域单位.记住它们的简称和行政中心。”

材料二下面是人教版八年级上册的地理教材中的一页。

要求:设计出本节课的教学过程(要体现出探究性),并说明设计意图。

考题

阅读关于“中国气候”的图文材料,按要求完成教学设计任务。

材料一《义务教育地理课程标注(2001版)》中内容标准要求“运用资料说出我国气候的主要特征以及影响我国气候的主要因素”。

材料二某版本教科书中关于“中国气候”有关内容

(1)设计本课的教学目标。(8分)

(2)设计本课主要的教学环节,并说明设计依据。(16分)

考题

阅读关于“城市空间结构”的图文材料按要求完成教学设计任务。材料一《普通高中地理课程标准(实验)》中内容要求“运用实例,分析城市的空间结构,解释其形成原因。”

材料二某版本教科书中关于“城市空间结构”的内容。

要求:

(1)设计本课的教学目标。(8分)

(2)设计本课主要的教学环节,并说明各教学环节的设计意图。(16分)

考题

阅读关于“外力作用和地表形态”的图文资料,按要求完成教学设计任务。

材料一《普通高中地理课程标准(实验)》中的内容标准要求:“结合实例,分析造成地表形态变化的内外力因素。”

材料二某版本教科书中关于“外力作用和地表形态”的相关内容。

要求:

(1)写出本课的知识组成。(9分) (2)根据课程标准和教材的知识组成,设计教学过程要点(应包括教师、学生的活动方式和活动内容)。(15分)

考题

阅读材料,根据要求完成教学设计任务。

材料:初中物理某教材“热机”一节中“能量转换”的演示实验如下:

任务:

(1)试举出3个生活中机械能转化为内能的例子。(4分)

(2)基于该实验,设计一个包含师生交流的教学方案。(8分)

考题

阅读材料.根据要求完成教学设计任务。

某物理单教科书关于“电与磁”一章某节的一个演示实验如图10所示。

任务:

(1)这个演示实验用了什么物理知识的教学

(2).用此实验设计一个教学片段,帮助学生理解与该现象相关的物理知识。

考题

阅读材料,根据要求完成教学设计。

材料一《普通高中物理课程标准实验》关于折射率的内容要求为:“测定材料的折射率”一

材料二高中物理教科书“折射率”一节的部分教学内容如下:

材料三教学对象为高中二年级学生,已学过光的折射现象、折射定律等知识点。

任务:

(1)简述什么是折射率。

(2)根据上述材料完成实验“测定玻璃折射率”的教学设计。教学设计要求包括:教学目标、教学重点、教学过程(要求包含有教学环节、教学活动、设计意图)。

考题

阅读材料,根据要求完成教学设计任务。

某高中物理教科书关于“动量守恒定律”一章某节的一个演示实验如图14所示:

任务:

(1)这个演示实验可用于什么物理知识的教学

(2)用此实验设计一个教学片段,帮助学生理解与该现象相关的物理知识。

考题

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)简述多媒体教学的优缺点。(10分)

(2)如指导小学生学习,试拟定教学目标。(10分)

(3)依据拟定的教学目标,设计导入和呈现环节的教学活动并说明设计理由。(20分)

考题

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)简述如何提高课堂活泼性。

(2)如指导小学生学习,试拟定教学目标。

(3)依据拟定的教学目标,设计导入和巩固环节的教学活动并说明设计理由。

考题

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)简述同类色与邻近色的区别。

(2)依据该材料,试拟定教学重难点。

(3)设计教学过程,体现出教学重难点并说明设计意图。

考题

问答题阅读材料,根据要求完成教学设计。材料:如图6是某初中物理教科书“功率”一节中的内容。 任务:(1)简述什么是功率。(2)基于该图片内容,设计一个包含师生交流的教学方案。

热门标签

最新试卷